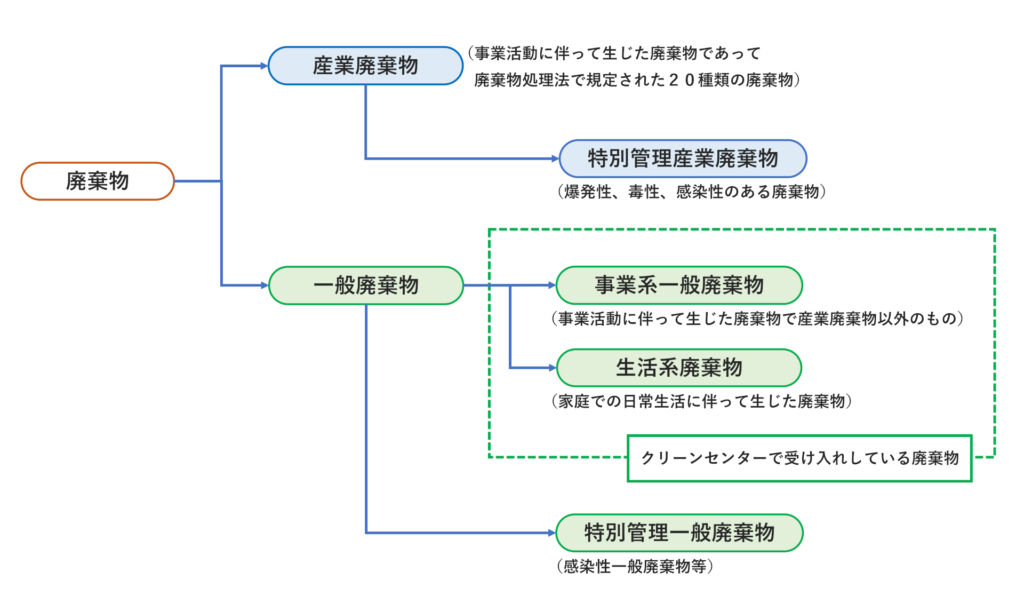

廃棄物には大きく分けて「家庭系廃棄物(一般廃棄物)」と「産業廃棄物」の2種類があります。日々の暮らしやビジネス活動の中で、それぞれどのように処理され、料金がどのように違うのかを知っておくと、適切な対応につなげることができます。今回は両者の違いと料金の仕組みについて分かりやすく解説していきます。

1. 家庭系廃棄物(一般廃棄物)とは?

家庭系廃棄物とは、いわゆる家庭から出るゴミのことです。市町村(自治体)が収集・処理・運搬などを管理しています。

- 主な例

- 可燃ごみ(燃えるごみ)

- 不燃ごみ(燃えないごみ)

- 資源ごみ(ペットボトル、古紙、ビン・缶など)

- 粗大ごみ(家具、家電製品など)

- 処理方法と料金

- 毎週や隔週など、地域ごとに定められたスケジュールに合わせて自治体が回収してくれます。

- 一般的に、通常の可燃ごみや不燃ごみなどは無料または指定のごみ袋を購入し、その袋代が実質的な処理費用となる場合が多いです。

- 粗大ごみなどは自治体によって「シールを購入して貼る方式」や「直接処理施設に持ち込む方式」などがあり、その際に別途料金がかかります。

- ポイント

- 自治体によって回収方法や料金制度が異なるため、住んでいる地域のルールをしっかり確認しましょう。

- 家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など)やパソコンなどは、通常の家庭ごみと異なり、専門業者や指定の方法で処分する必要があります。

2. 産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物のうち、法律で定められた特定の種類のゴミを指します。主に事業者が処分責任を負い、処理費用も事業者側が負担します。

- 主な例

- 建設廃材(コンクリート、金属くず、木くずなど)

- 食品工場から出る食品くず

- 事業所から大量に出る紙くず など

- 処理方法と料金

- 産業廃棄物は、事業者自身で処理施設へ持ち込むか、産業廃棄物処理業者に委託して処分します。

- 家庭系廃棄物よりも量が多く、また専門的な処理が必要なケースがあるため、処理費用は高額になりがちです。

- 産業廃棄物の種類や量、最終処分の方法(リサイクル・焼却・埋立など)によって料金は大きく変動します。

- ポイント

- 法律で委託契約書(マニフェスト)を作成する義務があるなど、管理体制が厳密に定められています。

- 違法処理が発覚した場合、排出事業者も責任を問われるため、信頼できる処理業者を選ぶことが非常に重要です。

3. 家庭系廃棄物と産業廃棄物の料金比較

| 項目 | 家庭系廃棄物 | 産業廃棄物 |

|---|---|---|

| 管理主体 | 市町村(自治体) | 事業者(排出者)、または委託先処理業者 |

| 回収費用 | ・税金や指定ごみ袋代などで間接的に負担 ・粗大ごみはシール代や持ち込み料金が別途必要 | ・廃棄物処理業者への処分委託費を事業者が直接支払う ・規模や種類によって料金が大きく変動 |

| 処理・運搬方法 | ・自治体の回収車、指定の集積所など | ・廃棄物処理業者が運搬 ・自社トラックで直接持ち込む場合も |

| 料金の目安 | ・数百円~数千円程度(粗大ごみ) | ・処理内容に応じて数万円~数十万円以上になるケースも |

| 法的義務・書類管理 | ・自治体のルールに準拠 | ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行義務など厳格管理 |

結論:料金面では、一般的に産業廃棄物が高くなる傾向

- 家庭ごみ:自治体による税金やごみ袋代、粗大ごみ手数料などで負担額を設定している

- 産業廃棄物:排出元である事業者が専門業者に委託するため、廃棄物の内容・量・最終処分方法などに応じて個別に見積もりが必要

4. コストを抑えるためのポイント

家庭系廃棄物の場合

- リサイクルやリユースを積極的に

- 不要になった衣類や家具などはリサイクルショップなどで処分・購入する。

- 自治体ルールの徹底確認

- 指定袋を正しく使う、分別ルールを守るなどで無駄な追加費用を防止。

産業廃棄物の場合

- 廃棄物の減量化とリサイクル

- 工程改善や資源の再利用、リサイクル施設を活用することで処理費用を削減できる可能性あり。

- 信頼できる業者の選定

- 適正価格で高品質な処理をしてくれる業者を選ぶことが、最終的なコスト削減につながる。

- 適切な分別と管理

- 分別を徹底することでリサイクル率が高まり、処分費用の負担を抑えられる。

5. まとめ

家庭系廃棄物と産業廃棄物では、排出元や管理方法が異なるため、料金体系も大きく異なります。家庭系廃棄物は自治体のルールに従い、比較的低コストで処理できることが多い一方、産業廃棄物は排出した事業者が責任を持ち、専門業者への委託費用や運搬費用などがかかりやすいのが特徴です。

ただし、どちらの場合でも「リサイクルやリユースの促進」「適切な分別」「信頼できる業者選び」によって、無駄なコストを抑えることができます。法律や自治体のルールに従いながら、環境への負荷を減らす取り組みをしていくことが、将来の持続可能な社会への第一歩といえるでしょう。